ウェブマガジン「ここここ」にて、森川真嗣さんからつないできたリレーインタビューでは4組の方の話を聞くことができた。ここで一度、起点の森川さんに戻し、森川さんがずっと話を聞いてみたかったという藤原光博(ふじわらみつひろ)さんにお会いすることになった。

地方公務員としての仕事の中で、まちとの関わりも多くもっていた藤原さん。藤原さんの根っこは「右下」だけど、仕事では「左上」に引っ張られることが多いのではという仮説を持ち、実際はどうなのか、その匙加減やスタンスを伺ってきました。

本業を一生懸命取り組んでできたつながり

——ここここがスタートして、「右下っぽい」人へのインタビューをしようという話になったとき、1番最初に頭に浮かんだのが藤原さんでした。ですが、藤原さんにいきなり聞きに行く難しさがある、とも感じました。もう少し「右下っぽい」という考え方に慣れてからでないと、藤原さんの面白さが聞き出せないんじゃないかなぁと。それで、結果的に、釜中さん(前編/後編)につなぎました。

藤原: それはとても光栄なことです。釜中さんや森川さんのと僕との関係を分かりやすいところで説明するなら、「部室」のメンバーつながりということだと思います。「部室」のメンバーは10人くらいいて、仕事、年齢、活動領域もバラバラの人たち。自分の本業を一生懸命にやっていたらそういうつながりができていました。本業がそういうつながりができそうな仕事ではないので、不思議で、ありがたいことだと思っています。「部室」メンバーになりませんかと声をかけてくれた釜中さんとも、本業を通じて仲良くなりました。

※部室:釜中さんが発起人となり、2012年~2016年くらいまで10人くらいのメンバーで部屋を借りてみんなが使える集える場所として使ってきた。釜中さんのインタビューでも触れられている。

——今日は、藤原さんのお仕事の話を聞くというよりは、藤原さんという個人から感じる右下っぽさを聞き出したいと思っているのですが、まずは、お仕事について、教えて頂けますか?

藤原: 地方公務員です。10年前くらいに4年間、地域で活躍する方々・NPO・企業・経済団体・寺社といったさまざまな主体と連携して、自分たちが住んだり働いたりしているこのエリア、自然や歴史、文化といった地域資源がある上町台地のまちの魅力を掘りおこし、その魅力を発信してまちのイメージをアップさせ、住みたい・住み続けたいと思ってもらえるまちにしていこう、という事業の担当をしていました。

そのなかで今日来ていただいた森川さんや奥井さん、そして釜中さん、他ここここに掲載されている方やたくさんの人たちに出会って、現在に至ります。

——釜中さんとはなぜそこまで仲が良くなったんでしょう?

藤原: 釜中さんは地域まちづくりの若手のなかでは出色の存在で、僕もすごくお世話になっていました。イベントや打ち合わせで一緒になり、時間が時間だからということでその後にご飯を食べたりすることも出てきて、そのうち仕事に直接関係しないイベントのお誘いを受けたりと、一時期は肉親よりも一緒に過ごす時間が長かったくらい。そんなことから、次第に互いの立場はきちんと踏まえつつ、仕事のみの関係からの滲み出しで共有する世界や交流関係が広がっていきました。その先に、部室メンバーほか、自分にとっての大事な人たちがいたんです。

——仕事の範囲外のそういうお誘いに藤原さんが乗っていった理由は何かあるんですか?

藤原: 純粋にお誘いを受けたイベントの内容がおもしろそうだったこと。

仕事の範囲ではないけど、自分が動いた先に何かつながる出会いがあるのではと考えて、とりあえず行ってみようと思ったところはあります。

——そういう仕事の適性があったということですね。

藤原: 取り組んでいた事業はとても難しいものだったけれど、それ以上に適性がはっきりしている仕事だったと思っています。土日に出勤命令が出ているわけでもないけど、ためになりそうやとか、楽しそうやったら行ってみる。僕の場合はたまたまそういうことが苦ではなかった。もちろん楽しいけど、楽しいだけではなく公務にもどこかでつながることもある。

建築技術職なので、本来は建築物の設計や積算、工事監理に関わることが仕事の中心なんですけど、20年あまりの社会人経験のうち10年くらい、人数的には担当している人間が少ない「都市計画」「地域開発」「まちづくり」といった分野の仕事を経験することができたんですね。これは、本当に幸運なことだったと思います。幅の広い仕事を経験させていただいて、とてもためになっている。どの時期の仕事にも、思い出深いものがたくさんあります。

もう一本の軸

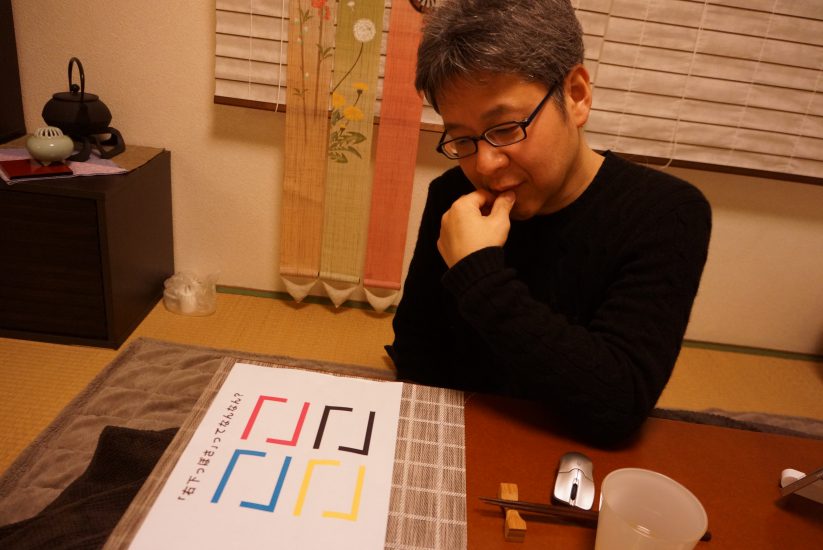

——そんな藤原さんは「ここここ」の図でいくと自分はどのあたりだと思いますか?

藤原: つい最近まで「右下」ってどんなことなのか分かっていなかったくらいなので考えたことも無かったですけど、これまでの自分を振り返ると、折々でいずれの象限にもはみ出だすことがあったような気もします。そういう意味で言うと、このあたりでしょうか?

——お、真ん中!

藤原: ふと思ったんですけど、この座標には実は垂直の軸がもう一つありませんか。

僕自身は螺旋のように、その軸に沿ってこの4象限を時計回りにぐるっと上に上にまわっていこうとしているんではないかと思うんです。

もう一つの軸というのは、恐らく「時間軸」。もう少し言うと自分の「年齢」なんですけど、そこにはその年齢のときに自分を取り巻いていた環境がすごく重要な意味を持っている。

——今は螺旋の中でどの位置なんですか?

藤原: 本業のことを振り返って言うと、役所の中には僕より仕事ができる人なんてごまんといますし、自分自身のことを言えば能力的にはもう限界値にとっくに達してしまっていて、伸びしろはあるのか?っていう状態です。なので、競争なんかしたら確実に負けます(笑)

なので、競争ではなく、共生。

今は現状維持を願う気持ちもあるので、ここらへん(真ん中下辺り)かな?

ときどきのはみ出しは別にして、大きな流れでいうと、20代~30代前半は「右上」、30代後半から40代前半は「右下」、40代半ばの今は左下に向かおうとしている感がします。

僕はいわゆる団塊ジュニアで、年齢でみた階層人口が多く、この国が過熱状態も含め右肩上がりだった、「あしたは今日よりきっと良くなる」という感覚があった時代を知る最後の世代です。なので60代になって定年退職したら、「このままではほんとに日本に元気がなくなってしまうから、我々もまた頑張ってみよう」という感じで何か活動をしているかもしれませんね。

——なるほど、ゆったりとした移り変わりなんですね。

藤原: さきほども言いましたが、一瞬違う象限にはみ出すこともあったんでしょうけど、基本的にはある程度まとまったスパンでの流れがあって、それには関わっている仕事や環境が影響している、ということなんだと思います。

だから、そのときどきで周囲の人たちからは、やっていることも興味の対象もバラバラで「違う藤原」になっているように思われるかもしれないけれど、たぶん、中身そのものや興味の対象はさほど変わってないような気がします。そういう意味ではさっき言ったように、軸が「真ん中」にある。プライベートメールのアカウントがspiralになっていますが、これはそんな自分に気づいてつけてみたものです。

——「ここここ」の編集チームで話をしていた時に、この図には傾斜があるという話をしたことがあります。改革があたり前になると現状維持になってしまうので、右側は自然と左側に移っていく。右下っぽいと言うけれど、右下を維持しようと思うと、常に走っていないと維持できないんじゃないかという話がありました。

藤原さんも環境に乗っているところと、逆らっているところがあって、その結果スパイラルが生まれているのかもしれないですね。

まちに関わるきっかけは、一人の先生

——そんな、藤原さんを取り巻く「環境」についてお伺いしたいのですが、そもそも「まち」に関わるようになったきっかけはなんですか?

藤原: 小さい頃は絵をかくのが大好きで。画家になりたかったのですが、絵では生活していけないなと自分で思ってしまって、中学生の時に、絵心みたいなものを活かせてきちんと食べていける職業として、建築の設計を志すようになりました。大学で建築学科に進んだんですが、3回生の時の授業で都市計画学というものがあって、その授業を担当されていた丸茂弘幸先生が抜群に面白いことをお話しされていた。それに影響されて、自分の志向が「建築の設計」というものから「都市デザイン」というものに移っていったんです。

※丸茂弘幸:東大都市工学科の1期生で、丹下健三・大谷幸夫研究室に在籍。インドの都市計画・建築大学研究員、フィンランドのP・アホラ建築事務所、イギリスのミルトン・ケインズ開発公社勤務ののち、広島大学の新キャンパス計画に従事。丹下・大谷研時代の先輩として、磯崎新・黒川紀章の両氏がいた。

——具体的に、どんな内容のことをされていたのですか?

藤原: 都市計画制度についてなどの正統的なものから、「都市のアイデンティティ」だとか「柳田國夫の風景論」、「『な』のデザイン(ならう・なぞらえる・なじむ・なごむ…)」、「幕末・明治初期の来日外国人の見た日本の都市空間」とか、他にも幅広くいろんなことをやっていました。先生は文学や哲学にも造詣が深く、また映画もよくご覧になっていて、とても影響を受けました。

当時の教科書。今でも大事に保管されてらっしゃいます。

当時の教科書。今でも大事に保管されてらっしゃいます。

4回生のときに志願して丸茂先生の研究室に入り、大学院も2年間行かせてもらいました。

ちなみに僕の修士論文は「場所を巡る『偽物感』に関する一考察」というテーマで、明治村とかハウステンボス、伝統建造物群保存地区、人工の森、団地なんかを題材として、それらについて人が「これは本物だ」「これは偽物だ」といった知覚することがあるが、それはいったい何なのか?ということについて考察を加える、っていうものでした。それで工学修士ですから、論文発表のとき、構造系・材料系の先生方が絶句しておられたのが忘れられません(笑)

——すごく興味深いテーマですね。

藤原: 実は、論文の内容的には未完なんです。文章としては面白い読みもの風でもある。でもそのテーマには「計画」や「デザイン」といった建築や都市にアプローチする行為の根っこの部分につながるものがあると思っていて、いまも自問自答しています。そういったことができるようになったのは、4回生になってから研究室の先輩から誘ってもらったことがきっかけで運営に関わるようになった「都市環境デザイン会議(JUDI)」の学生版での経験も大いに影響していると思います。そこでは関西のいろんな大学の都市計画系・都市政策系の研究室の学生が有志で集まっていて、セミナーとかまちあるき、情報交換などをしていました。

当時関東にも同じような集まりがあって、関東・関西で行き来していました。そちらは建設省からの援助があったりなんかもして、みな大人で勉強家なのがひしひしと伝わってきたし、すごくきっちりした活動をしていた。カルチャーショックでしたし、刺激を受けましたね。ありがたいことに、そのときのメンバーとは関西・関東問わず、いまでも親交があります。

思えばそのころからいろんな意味で、「今いる自分の場所から一歩踏み出してみる」ということをやり始めていたのかもしれません。

——「まち」に関わる藤原さんの姿が見えてきたように思います。

社会人になってからも活動は続けられたのですか?

藤原: 社会人になってからしばらくはそういう出会いや活動はなく、ひたすら仕事(設計とか積算)をやっていたんですが、7年目くらいのときにに新聞をみていて、たまたま「まち」を舞台にした商店街かいわいの活性化イベントの記事を見つけまして。

面白い取り組みだなと思って見に行ったら、流れで主催メンバーの打ち上げに参加することになりました。仕事として設計などはしていましたが、それ以外での「まち」とのつながりを求めていたのかもしれないですね。

翌年にそこにスタッフとして関わったのですが、あくまで一市民として参加している意識でしたし、そう周りにも公言していました。

その後家の事情もあり、まちづくりの活動からは一切手をひく期間があったのですが、先ほどお話した本業で取り組んだ事業の担当となった際、こういった活動の中心にいた人たちと後に仕事のいろんな場で再会するという不思議な展開へとつながっていくんです。

公務員を志す理由には家族の存在があった

——学生時代の藤原さんのやりたいことと、関わってこられたまちづくりの活動はとてもつながっているように見えるのですが、なぜ「公務員」という道を選んだのですか?

藤原: ちょっとお話が長くなるのですが、そのベースになることからお話ししたいと思います。

実は昨年9月に、母が亡くなりまして。

母は若年性のアルツハイマーを20年ちかく患っていて、在宅で、家族で母を介護してきました。と言えば聞こえはいいですけど、僕は長男なのに仕事や自分のことでいっぱいいっぱいで、ほとんど何もできていなかった。結局ほとんどのところは、会社を辞めた父親が文字通り24時間、老老介護でこれまでつきっきりの介護をしてきてくれたんです。それはほんとに想像を絶する世界で…。だから、僕にはすごく罪悪感があります。

——そうだったんですね。

藤原: 両親は戦前生まれで、ふたりとも愛媛の田舎の貧乏人の子だくさん。学校も中学までしか行けず、とても苦労してきた人たちです。父は職人気質で何も言わない人ですが、母から、父が会社で学がないと馬鹿にされとても悔しい思いをしている、と聞かされたことがあります。

だから息子を信じて、無条件で「やりたいことがあるなら勉強しなさい」と後押ししてくれた。受験のことは僕任せで一切何も言わなかったけど「子どもにはできるだけのことをしてやりたい」という気持ちがあったことは、子どもながらに気づいていました。

——お父さんは何の仕事をされていたんですか?

藤原: 父は自動車の整備工でした。中学卒業後、田舎から出てきて大阪市内にある、自動車整備会社に就職しました。真面目にこつこつと仕事をして、会社から帰ってきた父の手は石けんで洗ってもとれないくらい、いつもオイルで真っ黒でした。うちは決して裕福ではなかったので、本当ならば国公立の学校に進んでいければ良かったんですけど、高校から大学院の9年間、私立の理系コースに進んでしまって。両親には今でも申し訳なく、また、とてつもなく感謝をしています。

昨年全国で公開されたドキュメンタリー映画。お母さんとの生活、ご家族での介護の日々を思い、涙なしでは見れない作品なんだそう。

昨年全国で公開されたドキュメンタリー映画。お母さんとの生活、ご家族での介護の日々を思い、涙なしでは見れない作品なんだそう。

——そんな思いがあったんですね。

藤原: だからいろいろ学ばせてもらったこと、経験させてもらったことをもとに、まずは自分が幸せになること。そして、どんなことでもいいから、できるだけ多くの人に何かで貢献できるようになって還元したいなと思うようになりました。

両親は職業や進学のことについては一切口を挟むことがなかったけれど、「自分のやりたいことをやりなさい」「世の中のお役に立つことをしなさい」、この2点を言われたことは自分のなかにすごく残っています。

——多くを語られないからこそ、心に残る言葉ですね。

藤原: 僕がこどものころ、父も母も機会を見つけてはまめにいろんなところに連れていってくれた。それがさっきお話に出たような、自分が影響を受けている「環境」というものを意識していくことにつながっているのは間違いない。今にして思えば、自分のやりたいことと世の中の役に立つことの二つを満たす仕事の一つのかたちが、行政というところで都市や建築に関わった仕事をすることだったんだろうと思います。

姉から聞いたのですが、母親はアルツハイマーが進んでいく過程で自らが抱える不安要素を口にしていた時期があって、「子どもにちゃんとしてやれていない」といった趣旨のことを口にしていたらしいんです。母親は間に合わなかったかもですが、両親にはとにかく、「あなたがたの子育ては決して間違ってなかった、できることは十分にしてもらった。息子はいい人たちに囲まれて、幸せに暮らせている」と伝えたいし、それを分かっていてほしい。

それを強く思っています。普段父親に会っても、態度悪いんですけどね(笑)

——自分のやりたい事をやることと、世の中の役に立つことをすること、この両立が「右下っぽさ」につながっているように感じました。藤原さんにとっては、それを実現させるのが「公務員」という立ち位置なんですね。藤原さんの活動の根っこというか、生き方として中心にある思いを知ることができてよかったです。

藤原: 社会人としてささやかながらも責任をもって仕事をするようになって、はや20年あまりになります。歯がゆかったり悲しい思いをしたりすることもあるけれど、行政という立場で自分が暮らすまちのことを考えて仕事ができることは本当に幸せなことだと思っていますし、大変ですがやりがいがあります。「大過なく」とはとても言えない道を歩んできましたが(笑)

だからこそ、ここまでやってこれたことに対して、ただただ感謝しています。

これからも人との関係を大事にして、まちにプラスになることをしていけたらと思います。

藤原さんは常に一方向を向いて戦っていた訳ではなく、時には環境に合わせたり、時には環境に抗ったりしながら、スパイラルを描いているということ。そしてその原点にはご両親の存在があること。「右下っぽさ」を語る上でのあり方として、とても参考になったインタビューでした。

藤原さん、長時間ありがとうございました!

インタビュアー:森川真嗣、奥井希(取材日:2019年3月18日)